Landwirtschaft im Wandel

Ein Blick zurück zeigt, dass sich die Art und Weise, wie wir Landschaft betreiben, in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt hat: In den 1950er Jahren war die Landwirtschaft von kleinen Ackerflächen, viel Handarbeit und geringer Effizienz geprägt, während der Einsatz von chemischen Pflanzenschutz- und Düngemitteln vergleichsweise gering war. Heute dominieren hingegen großflächige, einheitlich bewirtschaftete Felder, leistungsstarke Landmaschinen und der intensive Einsatz von Dünger und Pestiziden. Gleichzeitig hat auch in der Nutztierhaltung ein Wandel stattgefunden: weg von kleinbäuerlicher, meist gemischter Tierhaltung hin zu spezialisierter und intensivierter Massentierhaltung.

Die Landwirtschaft steht vor einem Dilemma: Um stabile Erträge zu erzielen und die weltweite Ernährung zu sichern, setzt sie auf Pflanzenschutzmittel und nährstoffreiche Düngung. Die übermäßigen Nährstoffeinträge und der Einsatz von Pestiziden belasten Böden und Gewässer und gefährden die biologische Vielfalt. Hinzu kommt: Mit rund 95 Prozent ist die Landwirtschaft – insbesondere durch die Tierhaltung – der Hauptverursacher von Ammoniak-Emissionen in Deutschland.

Drei Stoffe – große Wirkung: Ammoniak, Nährstoffe und Pestizide belasten Boden, Wasser und Artenvielfalt. Ein Blick auf die drei Problemstoffe der Landwirtschaft.

Nachhaltige Landwirtschaft beginnt mit guten Ideen

Wie kann Landwirtschaft so gestaltet werden, dass sie uns zuverlässig ernährt, ohne dabei natürliche Lebensgrundlagen zu gefährden? Gefragt sind praxisnahe Alternativen, die Wege zu einer ressourcenschonenden, nachhaltigen Landwirtschaft aufzeigen. Wie diese aussehen können, zeigen eine Vielzahl von DBU-Projekten, von denen wir einige in diesem Kapitel vorstellen.

DBU-Generalsekretär Alexander Bonde spricht über die Herausforderungen nachhaltiger Landwirtschaft – und welche Rolle die DBU bei der Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen übernimmt -> 🎧

Förderinitiative der DBU: Weniger Pestizide auf dem Acker

Im Januar 2020 hat die DBU die Förderinitiative „Vermeidung und Verminderung von Pestiziden“ gestartet, um gezielt innovative Lösungen für eine Landwirtschaft mit weniger Pestiziden zu fördern. Dabei liegt der Fokus darauf, praktikable Lösungen nicht nur in der ökologischen, sondern auch in der konventionellen Landwirtschaft voranzubringen und so Nachhaltigkeit und Biodiversität zu stärken.

16 DBU-Projekte = 16 gute Ideen

Aus 78 eingereichten Projektskizzen wurden 16 Vorhaben ausgewählt und mit rund fünf Millionen Euro gefördert. Die Projekte entwickelten vielfältige Ansätze, darunter ackerbauliche, biologische, datenbasierte und physikalische Maßnahmen für unterschiedliche Kulturen – unter anderem für Kopfsalat, Möhren, Kernobst, Hopfen, Zuckerrüben und Ackerbohnen –, die nachfolgend beschrieben sind.

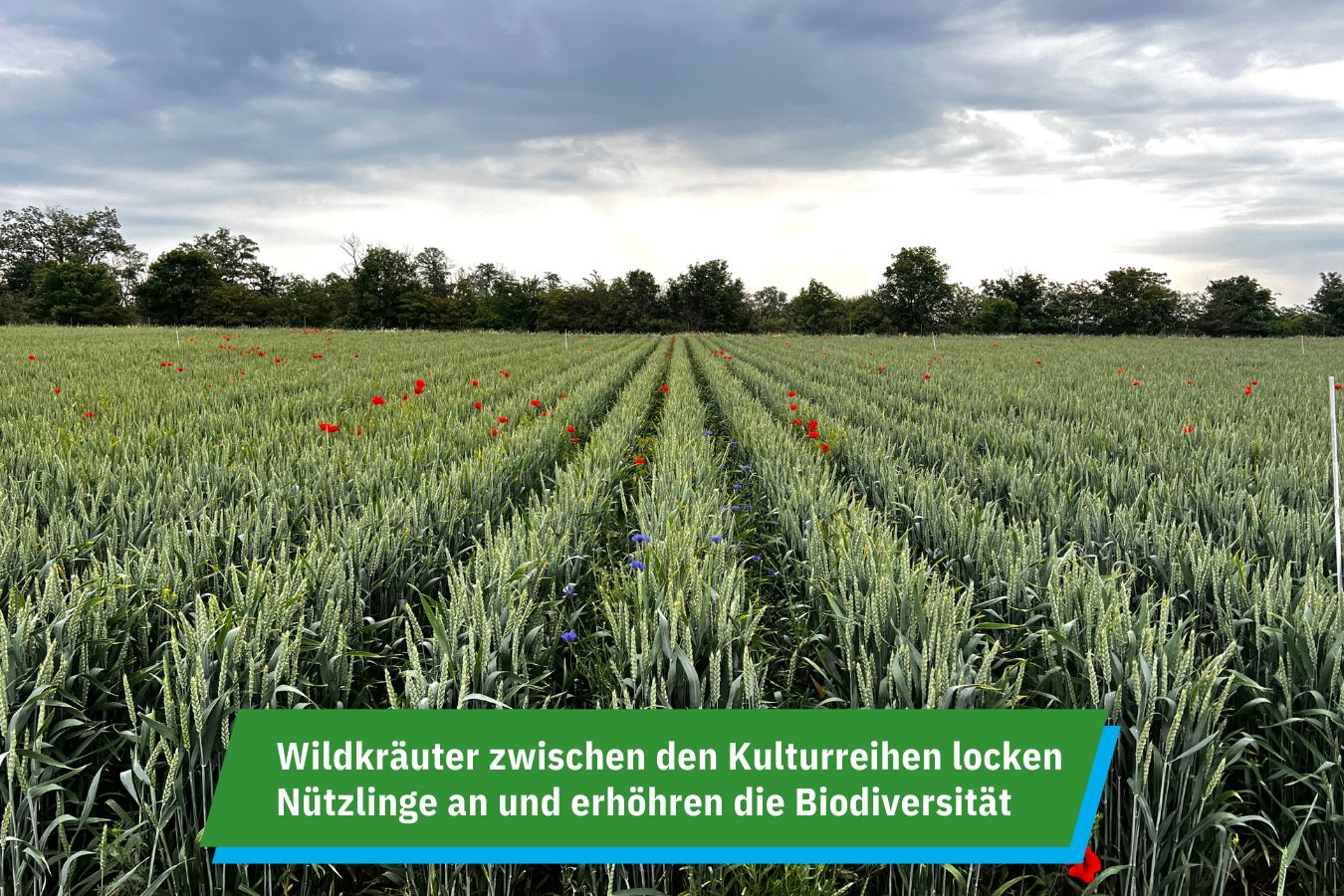

Ackerbauliche Maßnahmen

Ackerbauliche Maßnahmen können durch gezielte Bodenbearbeitung, Fruchtfolgeplanung und Anbautechniken die Umweltbelastungen reduzieren und die Bodengesundheit fördern. Dadurch kann der Einsatz von Pestiziden häufig reduziert werden.

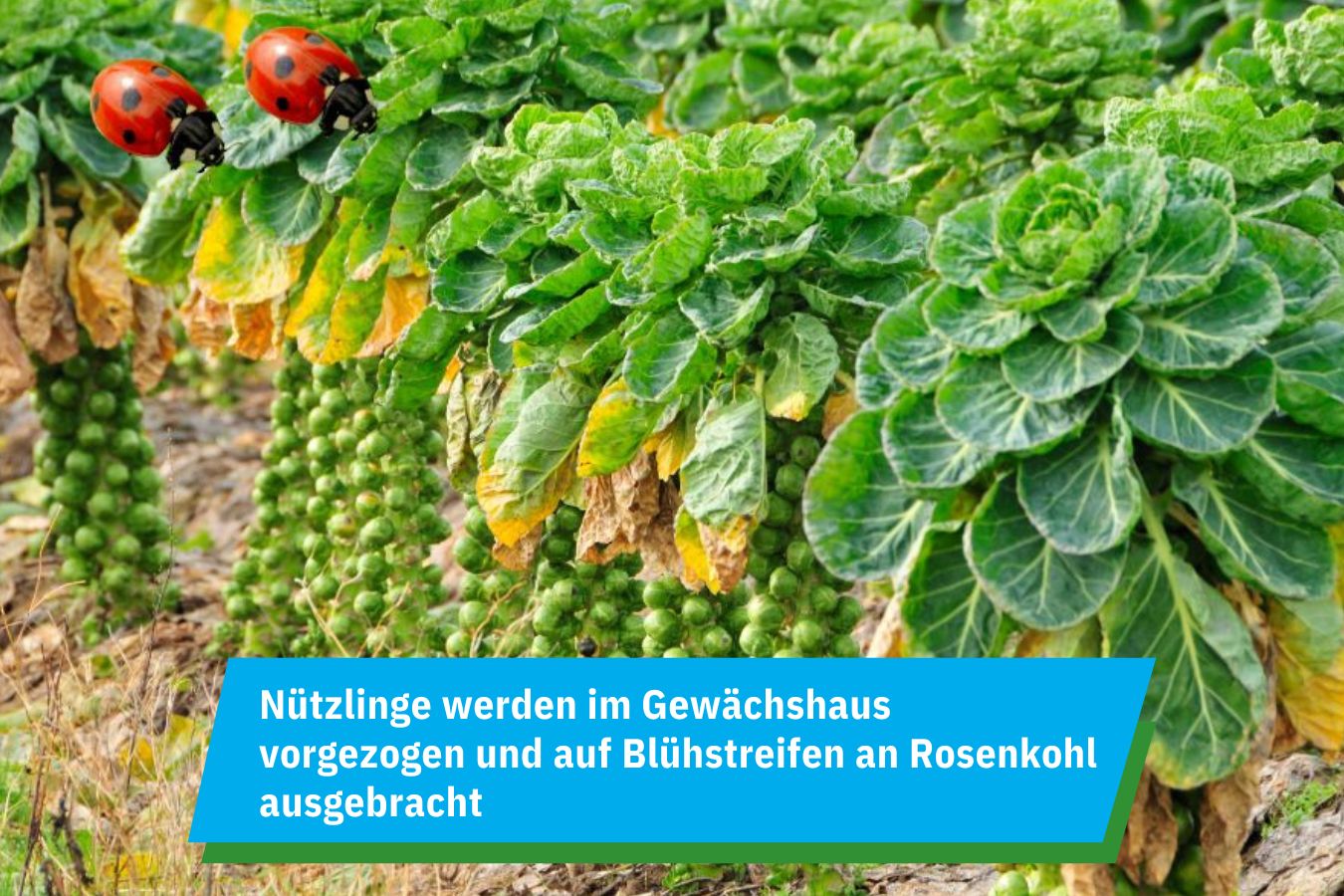

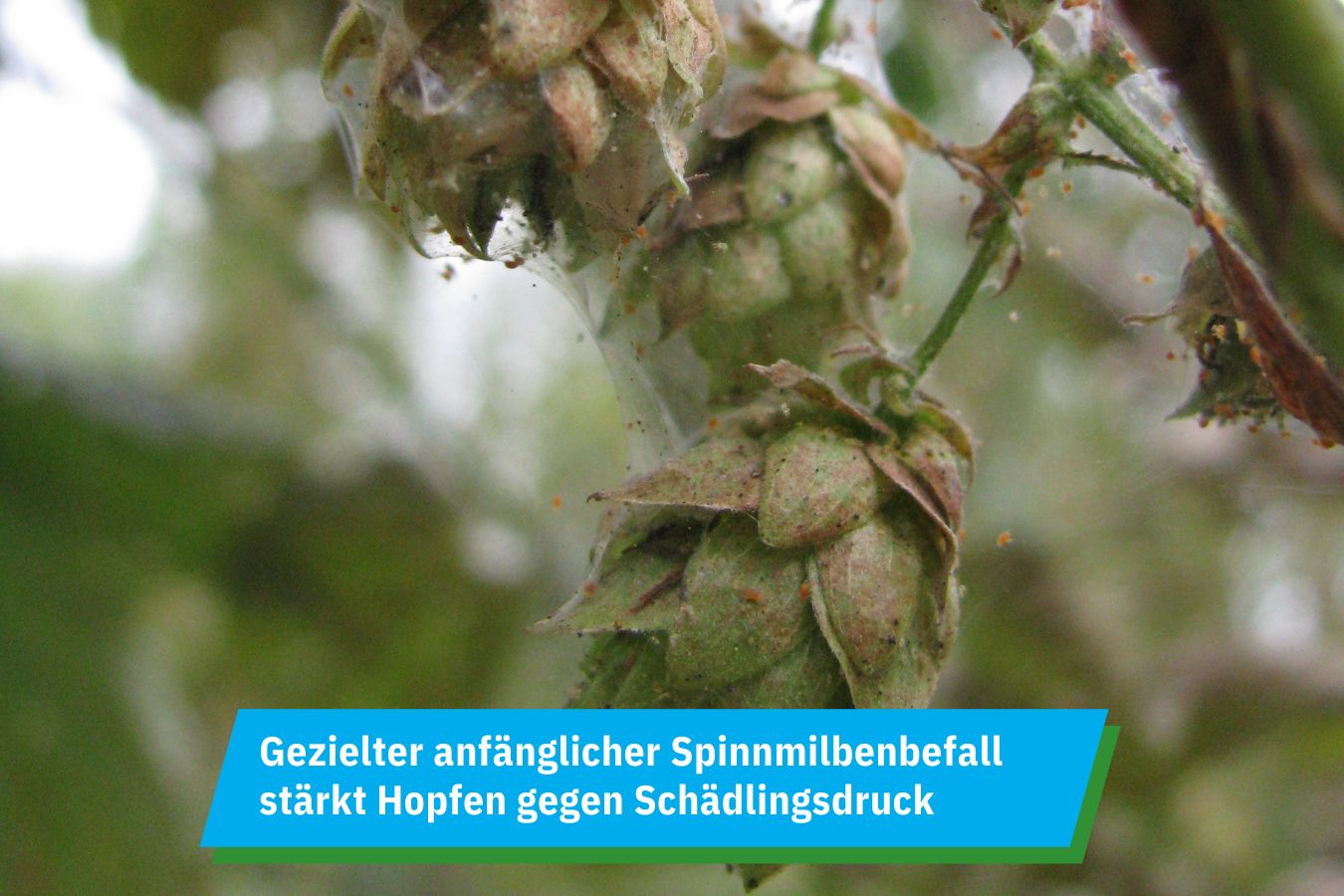

Biologische Maßnahmen

Biologische Maßnahmen nutzen natürliche Mechanismen und Nützlinge, um Schädlinge zu bekämpfen und die Umweltbelastung zu minimieren.

Datenbasierte Lösungsansätze

Innovative Technologien und digitale Ansätze sowie Künstliche Intelligenz (KI) können dazu beitragen, chemischen Pflanzenschutz in der Landwirtschaft und im Gartenbau zu vermeiden und zu reduzieren. Die hier dargestellten drei Projekte zeigen, wie durch Vernetzung von Daten der Einsatz von Pestiziden so gesteuert werden kann, dass Schäden auf die Umwelt minimiert werden.

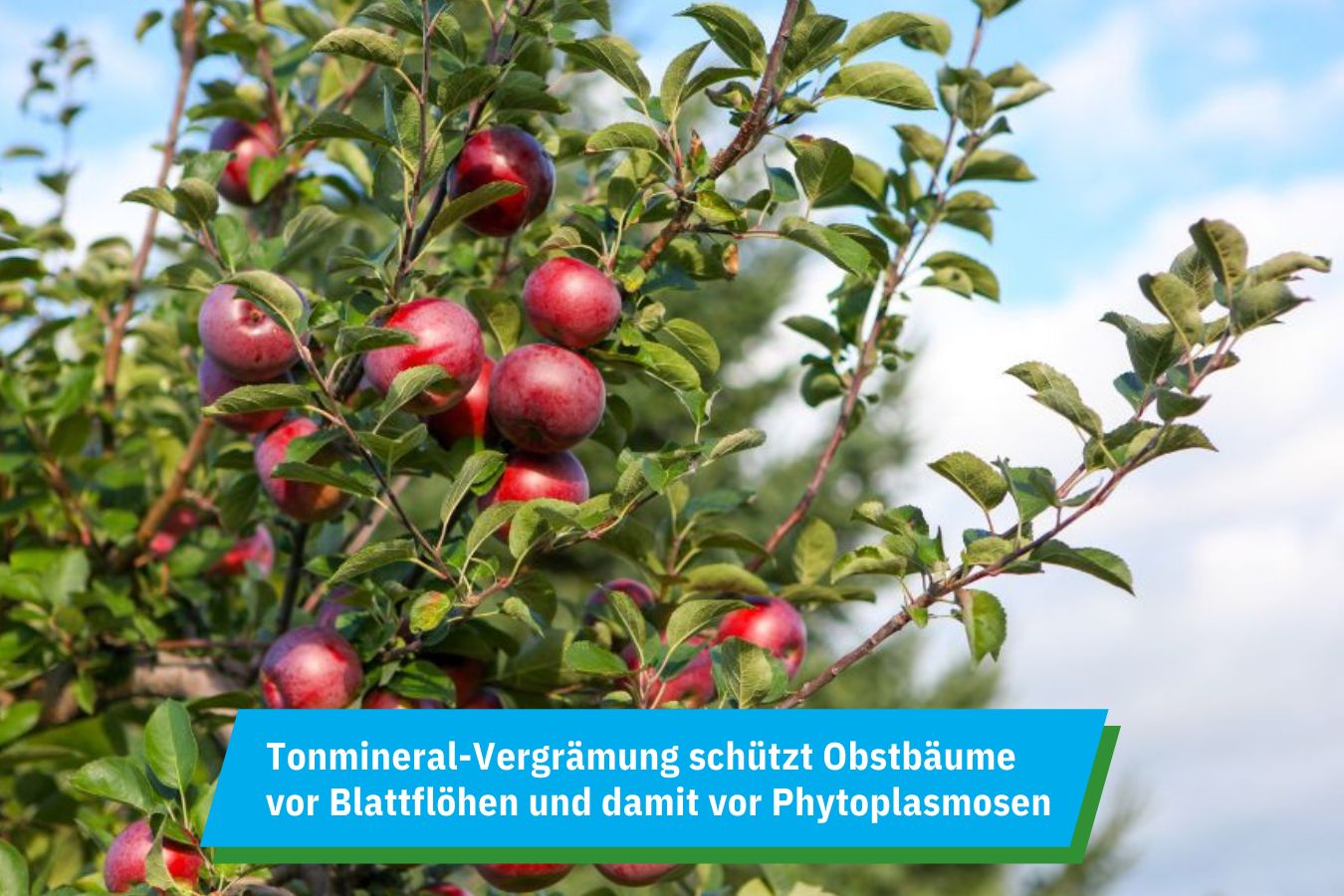

Physikalische Maßnahmen

Physikalische Maßnahmen umfassen mechanische, thermische und weitere physikalische Methoden, um Schädlinge, Krankheiten und Unkräuter zu bekämpfen, ohne chemische Mittel einzusetzen.

Weniger Pestizide – zu welchem Preis?

Wissenschaftler*innen des Öko-Instituts Freiburg begleiten im DBU-Projekt (AZ 37279) die Vorhaben der Förderinitiative Pestizidvermeidung über die gesamte Laufzeit. Sie bewerten die Nachhaltigkeit der Ansätze und analysieren, wo besonders viele Pestizide eingespart werden konnten. Auch Zielkonflikte werden systematisch erfasst und eingeordnet.

Denn: Weniger Pestizide haben ihren Preis. Alternative Methoden bringen zwar Vorteile für Biodiversität und Gesundheit, können aber auch Nachteile haben wie höhere Kosten oder einen erhöhten Einsatz von Energie, Wasser oder Fläche. Diese Zielkonflikte verdeutlichen, wie anspruchsvoll es ist, ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden.

Nachhaltigkeit vorgerechnet am Beispiel Möhrenanbau: Beim Möhrenanbau (AZ 37486) bietet eine computergesteuerte Methode zur Regulierung des Beikrauts mit Heißwasser eine Alternative zum Einsatz von Herbiziden und zur manuellen Beikrautbekämpfung. Der Einsatz von Heißwasser kann zwar den Herbizidverbrauch reduzieren, führt jedoch zu einem erhöhten Energie- und Wasserverbrauch. Wie nachhaltig ist Heißdampf also wirklich?

Um das herauszufinden, wurde der Einsatz von Heißdampf und Pestiziden im Möhrenanbau verglichen – mit Blick auf Energie- und Wasserverbrauch, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Ökosystemleistungen. Die Analyse zeigt: dass die Mehraufwände vergleichsweise gering sind und durch die erzielten Verringerungen im Herbizideinsatz gerechtfertigt sind.

Resümee und Ausblick

Die Projekte der DBU-Förderinitiative machen deutlich: Ein nachhaltigerer Umgang mit Böden, Wasser, Luft und landwirtschaftlichen Flächen ist möglich. Besonders zwei Lösungsansätze erscheinen vielversprechend: Technologische Innovationen wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz bieten großes Potenzial, den Pestizideinsatz gezielt und ressourcenschonend zu reduzieren – etwa durch präzise Ausbringung oder bessere Prognosemodelle. Gleichzeitig leisten biologische Systeme wie Nützlinge einen wichtigen Beitrag zum Pflanzenschutz: Sie bekämpfen Schädlinge auf natürliche Weise und ermöglichen pestizidfreie Anbauverfahren.

Schutz für Oberflächen- und Grundwasser in landwirtschaftlichen Gebieten

Pestizide und Dünger wirken nicht nur auf dem Acker, sondern gelangen durch Versickerung, Oberflächenabfluss oder Abdrift in Flüsse, Seen, Küstengewässer und das Grundwasser. Dort können sie die natürlichen Gleichgewichte aquatischer und terrestrischer Ökosysteme stören – mit Folgen für vielfältige Ökosystemleistungen wie die Trinkwasserversorgung, Nahrungsmittelproduktion, die Energiegewinnung (etwa durch beeinträchtigte Wasserkraftnutzung) sowie den natürlichen Hochwasserschutz, der auf funktionierende Feuchtgebiete, intakte Böden und eine stabile Vegetationsdecke angewiesen ist. Um diese lebenswichtigen Funktionen dauerhaft zu sichern, müssen die Einträge wirksam begrenzt werden. Wie das gelingen kann, zeigen exemplarisch drei DBU-Projekte.

DBU-Projekt: Netzwerke als transformativer Hebel beim Gewässerschutz

Projektsteckbrief

Das DBU-Projekt in Kürze: Bestehendes Wissen und Innovationen werden in Netzwerken zusammengeführt, um transformative Prozesse im Bereich von Gewässerschutz in der Land- und Forstwirtschaft voranzubringen (DBU AZ 34124)

Projektdurchführung: Universität Osnabrück

Weitere Informationen: https://www.dbu.de/projektdatenbank/34124-01/

Die Intensivlandwirtschaft wirkt sich im Nordwesten Deutschlands besonders negativ auf Oberflächengewässer, das Grundwasser und die Biodiversität aus. Eine hohe Viehdichte und die damit verbundene Produktion von Gülle sowie die intensive Düngung von Nutzpflanzen führen zu einem hohen Eintrag von Nährstoffen. Hinzu kommt, dass Grund- und Oberflächenwasser in Zeiten von Trockenheit verstärkt durch landwirtschaftliche Beregnungsanlagen sowie durch Wasserversorger und Gewerbebetriebe verbraucht werden. Die daraus lokal resultierende Grundwasserabsenkung beeinträchtigt angrenzende naturnahe Ökosysteme wie Still- und Fließgewässer sowie Moore und wirkt sich aber auch negativ auf die Forstwirtschaft aus.

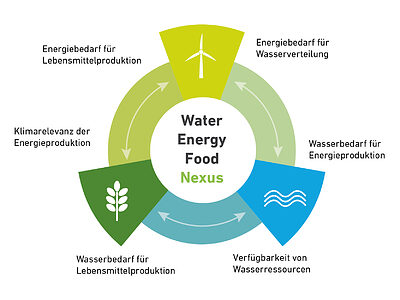

Das transdisziplinäre DBU-Projekt Transformatives Landschaftsmanagement (T-LaMa) der Universität Osnabrück geht – basierend auf der langjährigen Forschung zum Water-Energy-Food Nexus – der Frage nach, wie innovative Kooperations- und Geschäftsmodelle dieser Entwicklung entgegenwirken und eine nachhaltigere Nutzung von Land und Ressourcen fördern können.

Vernetzt denken – gemeinsam handeln

Viele innovative Lösungen sind bereits verfügbar, scheitern aber oft daran, dass die verschiedenen Bereiche nicht vernetzt denken und zu wenig zusammenarbeiten. Das Ziel des Projektes war es daher, bereits bestehende Innovationen in der Modellregion miteinander zu verbinden und die entsprechenden Akteure aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen zu bringen. Zu diesem Zweck wurden sogenannte Innovationsplattformen gegründet. Das sind Netzwerke von Bürgerinnen und Bürgern, Landnutzerinnen und Landnutzern, Verarbeiterinnen und Verarbeitern, Vermarkterinnen und Vermarkter von Lebensmitteln sowie Bildungsorganisationen und Wasserwirtschaftsverbände.

Innovationsplattformen als Motor des Wandels

Während der Projektlaufzeit bildeten sich zwei Innovationsplattformen zu den Themen Landwirtschaft und Ernährung sowie Forstwirtschaft heraus. Aus der Plattform für Landwirtschaft und Ernährung ist der Ernährungsrat Osnabrück hervorgegangen – ein Beispiel dafür, wie sich transformative Prozesse in der Region über die Projektlaufzeit verstetigen. Die Grundwasserproblematik wird in diesem DBU-Projekt auf sozialer bzw. sozioökonomischer Ebene angegangen, in dem Netzwerke als transformative Hebel für einen nachhaltige Landwirtschaft genutzt werden.

Persönlicher Einblick: Was hat Dr. Dr. Johannes Halbe aus dem Projekt gelernt? Im Video teilt er seine Gedanken – die Frage wird eingeblendet.

DBU-Projekt: Hydrologische Modellierung in der Region Allgäu-Oberschwaben

Noch immer gelangen zu viele Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor aus der Landwirtschaft in Flüsse, Bäche und Seen. Die bisherige Extensivierung entlang der Gewässer reicht nicht aus, um diese Belastung zu senken. Gleichzeitig können die extensiv genutzten Flächen nicht ausgedehnt werden, da landwirtschaftliche Flächen zunehmend knapp werden. Deshalb sind gezielte Maßnahmen gefragt, die mit möglichst wenig Fläche auskommen, aber dennoch eine hohe Wirkung entfalten wie Vernässungsbereiche oder eine kontrollierte Steuerung von Drainagen.

Gezielte Maßnahmenplatzierung durch hydrologische Modellierung

Um die Wirkung von Gewässerschutzmaßnahmen zu erhöhen, setzen Wissenschaftler*innen des Instituts für Naturschutzökologie und Landschaftsmanagement die Maßnahmen dort ein, wo sie den größten Effekt haben. Mithilfe von Modellen, die hydrologische Prozesse und Stoffströme simulieren, identifizierten sie solche besonders sensiblen Bereiche. Im DBU-Projekt wurde dafür getestet, wie sich frei verfügbare Modellierungswerkzeuge wie SWAT+ mit regionalen Daten anwenden lassen. Untersucht wurde ein etwa 30 Quadratkilometer großes Einzugsgebiet in der Region Allgäu-Oberschwaben. In die Modellierung flossen verschiedene Faktoren ein – etwa Topografie, Landnutzung, Niederschläge, Bodenbeschaffenheit sowie Daten zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung wie Ernte, Düngung und Drainagen.

Ökohydrologische Modellierungen

Eine Möglichkeit, Pestizid- und Nährstoffeinträge in Gewässer zu reduzieren, sind modellhafte Vorhersagen mit variierenden Faktoren. In sogenannten ökohydrologischen Modellen wie das „Soil Water Assessment Tools (SWAT+)“ werden verschiedene Parameter wie Bodenart, Fließgeschwindigkeit oder Einzugsgebiete variiert, um die Belastung der Gewässer mit Schadstoffen bei verschiedenen Szenarien zu berechnen. Die Simulationen ahmt reale Wasserflüsse nach, auf dessen Grundlage Handlungsalternativen aufgezeigt werden können, mit denen sich negative Effekte minimieren und die Gewässerqualität gezielt verbessern lassen.

Das SWAT-Modell prognostizierte eine potenzielle Verminderung der Nährstoffeinträge in die Gewässer von mehr als 40 Prozent – ohne die derzeit übliche Dünung einzuschränken. Am effektivsten wirkten sich laut Modell das Anlegen künstlicher Feuchtgebiete an wenigen neuralgischen Orten und die Steuerung der Drainage-Aktivitäten aus. Besonders vorteilhaft für die Umsetzung: Die Maßnahmen benötigen nur wenig Fläche und sind effizient in der Umsetzung. Außerdem lassen sich die Auswirkungen geplanter Maßnahmen flächenscharf prognostizieren und darstellen, was die Entscheidungssicherheit sowie die Akzeptanz der beteiligten Landnutzer*innen und Interessengruppen maßgeblich erhöht.

Praxisnahe Weiterentwicklung im Rahmen eines Folgeprojekts

Die Werkzeuge werden bereits im Aktionsprogramm zur Sanierung oberschwäbischer Seen eingesetzt. Die aktuellen Erkenntnisse werden genutzt, um die Praxistauglichkeit weiter zu verbessern und die Methodik einer breiteren Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen.

In einem Folgeprojekt (AZ 39245) ist es geplant, unter Einbindung relevanten Akteur*innen aus den Bereichen Landnutzung, Wasserwirtschaft sowie aus Kommunen, Landwirtschafts-, Wasser- und Naturschutzbehörden, entsprechenden Interessensverbänden sowie landeseigenen Forschungseinrichtungen (Landwirtschaft, Seen- und Fischereiforschung) die modellierten Vorhaben umzusetzen. Vorgesehen ist, dass die Maßnahmen stetig an die Anforderungen der Praxis angepasst werden können, sollten sich neue Erkenntnisse aus dem begleitendenden Monitoring ergeben. Neben der modellhaften Umsetzung einzelner Maßnahmenbausteine gilt es auch, neue Planungs- und Governance-Ansätze zu entwickeln, die bewusst auf eine systematische Kopplung verschiedener betroffener Sektoren wie Landnutzung, Wasserwirtschaft und Naturschutz abzielen.

Projektsteckbrief

Das DBU-Projekt in Kürze: Um Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft in Gewässer zu verringern, wurde in der Modellregion Allgäu-Oberschwaben im DBU-Projekt mittels digitaler Analyse das Reduktionspotenzial verschiedener Maßnahmen untersucht. In einem weiteren Projekt werden modellhafte Maßnahmen mit relevanten Akteur*innen umgesetzt (DBU AZ 35287)

Projektdurchführung: Landespflege Freiburg Institut für Naturschutzökologie und Landschaftsmanagement, Konold, Kaphegyi, Wattendorf & Suchomel GbR

Weitere Informationen: https://www.dbu.de/projektdatenbank/35287-01/

DBU-Promotionsstudium: Schutzmaßnahmen gegen Pestizideinträge in Tieflandgewässer

Die DBU-Promotionsstipendiatin Anne-Kathrin Wendell untersuchte mit einem SWAT-Analyse-Tool, wie der Transport von Pestiziden und deren Abbauprodukten in Tieflandregionen erfolgt. Tieflandregionen sind landwirtschaftlich geprägte, flache Landschaften und typisch für Norddeutschland. Aufgrund hoch anstehender Grund- und Stauwasser werden landwirtschaftliche Flächen dort häufig über Drainagen entwässert. Deshalb sind besonders die Gewässer dieser Regionen empfindlich gegenüber Nährstoff- und Pestizideinträgen. Schadstoffe können leicht in Oberflächengewässer oder das Grundwasser gelangen, wobei Drainagen den Eintrag in Oberflächengewässer beschleunigen können. Als besonders kritisch werden Drainagen bewertet, bei den das Wasser über verbundene Entwässerungssysteme („gespleißte“ Gräben) direkt und schnell in Bäche oder Flüsse abgeleitet wird – und damit auch die Pestizide.

Ziel der Untersuchung war es, das Verständnis für diese Prozesse zu verbessern und geeignete landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmaßnahmen zu identifizieren, die Gewässer vor den nachteiligen Auswirkungen von Pestiziden schützen können.

Erste Ergebnisse zeigen, dass Maßnahmen wie der Anbau von Zwischenfrüchten, eine reduzierte Bodenbearbeitung und der Humusaufbau als vielversprechend gelten, um den Boden zu stabilisieren, sodass er mehr Pestizide aufnehmen kann und weniger Pestizide in die Gewässer gelangen. Auch die Anpassung der Drainagetiefe sowie das gezielte Verschließen von Drainagen in trockenen Jahren werden als geeignete Ansätze zur Reduzierung des Austrags diskutiert. Dennoch bestehen weiterhin Herausforderungen bei der Abbildung des unterirdischen Transports von nicht mobilen Substanzen sowie bei der Darstellung der komplexen Dynamik der Pestizidabbauprozesse.

Projektsteckbrief

Das DBU-Promotionsvorhaben in Kürze: Reduktion der Gewässerbelastung durch Pestizide und ihrer Transformationsprodukte: Modellansatz zur Optimierung von landwirtschaftlichen Managementsystemen (DBU AZ 20031/722).

Projektdurchführung: Anne-Kathrin Wendell, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Natur- und Ressourcenschutz, Abteilung für Hydrologie und Wasserwirtschaft

Weitere Informationen: https://www.dbu.de/promotionsstipendium/20021-722/

Der Stall ohne Mist und Gülle: Vom Konzept zur Umsetzung

Ein Stall, der durch Mist- und Güllevermeidung zum Umwelt- und Klimaschutz beiträgt und zugleich Gesundheit und Wohlbefinden der darin gehaltenen Mastschweine zugutekommt – das ist der Stall der Zukunft.

Das Konzept stammt von den DBU-geförderten Projektpartnern SCHAUER Maschinenfabrik GmbH, Pocking, und DöhlerAgrar Unternehmensberatung, Untermerzbach. Im Rahmen mehrerer DBU-Projekte wurden das Haltungskonzept und eine Ausführungsplanung für einen Stall mit etwa 1 500 Tierplätzen entwickelt (DBU AZ 91017/12, DBU AZ 34882).

Der güllelose Stall

Im güllelosen Stall werden Kot und Harn in einer „Schweinetoilette“ voneinander getrennt. Dadurch werden umweltschädliche Ammoniak- und klimaschädliche Lachgasemissionen in einem Maße minimiert, wie es bisher nur mittels Abluftreinigung erreichbar ist. Ammoniak entsteht nämlich nur dann, wenn tierischer Kot und Harn miteinander in Kontakt kommen.

Mastschweine werden in diesem Stallsystem tierwohlgerecht gehalten. Ihnen steht eine strukturierte Bucht mit Ruhebereich, Fress- und Aktivitätszone, Kot- und gegebenenfalls auch Auslaufbereich zur Verfügung. Der Stall soll in den unterschiedlichen Zonen bedarfsgerecht klimatisiert sein, aber dem Tier auch Kontakt zu Umweltreizen wie Sonne, Wind und unterschiedlichen Außentemperaturen zulassen. Eine an den Bedarf der Tiere angepasste Fütterung und eine abwechslungsreichere Ausgestaltung der Umgebung durch geeignetes Beschäftigungsmaterial (z. B. Einstreu) gehören dazu. Das Konzept ist für größere oder kleinere Anlagen geeignet.

Von der Idee zur Praxis – DBU-Stallkonzept findet Anwendung

Die Ergebnisse des DBU-Projekts finden zunehmend Eingang in die Praxis. Noch während der Projektlaufzeit wurden erste Stallsysteme nach den entwickelten Planungsgrundlagen in Österreich und Süddeutschland realisiert. Nach Angaben des Projektpartners Schauer wurden mittlerweile rund 80 Ställe dieser Art in Österreich, der Schweiz und Deutschland gebaut. In Norddeutschland ist das Stallkonzept bisher allerdings noch wenig verbreitet.

Ein Familienbetrieb geht voran

Unter den ersten Betrieben in der Region, die das Konzept umsetzen, ist der Hof von Gesa Langenberg. In ihrem Familienbetrieb im niedersächsischen Drentwede (Ortsteil Bockstedt) setzt sie die im DBU-Projekt entwickelten Ansätze für eine Schweinehaltung ohne Mist und Gülle um. Kennengelernt hat sie das Konzept 2020 bei einem Besuch der DLG-Konferenz Spitzenbetriebe Schwein in Kassel, wo Helmut Georg Döhler (DöhlerAgrar Unternehmensberatung) und Christian Auinger (Firma Schauer) ihr in DBU-Projekten entwickeltes Haltungssystem präsentierten.

Bereits 2022 baute Gesa Langenberg einen bestehenden Stall für 400 Tiere nach dem emissionsarmen Stallkonzept um (siehe DBUaktuell 3/2023). Die Erfahrungen waren so positiv, dass im März 2025 die Einweihung eines zwischenzeitlich neu errichteten, weiteren Stalls mit Platz für 1000 Schweine erfolgte. „Durch die Kot-Harn-Trennung können wir die Emissionen von Ammoniak und Lachgas deutlich reduzieren und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Gleichzeitig profitieren wir von einer spürbar besseren Stallluft, die sowohl uns Menschen als auch den Tieren zugutekommt“, so Gesa Langenberg. Auch das Tierwohl hat sich verbessert: Die Tiere sind ruhiger, Schwanzbeißen kommt kaum noch vor – das schmerzhafte Kupieren der Schwänze ist daher nicht mehr nötig.

Weitere Projekte und Beiträge der DBU rund um nachhaltige Landwirtschaft

Mehr zum Thema? Hier finden Sie ausgewählte Projekte und Beiträge aus den vergangenen Jahren.

- Bildungsprojekte, siehe DBU-Jahresbericht 2022 ab Seite 46

- Digitalisierung und Green Startups:

- DBU-Jahresbericht 2022 ab Seite 48

- Der Baustein von DBU nachhaltig.digital zu digitalen Tools in der Waldwirtschaft und dem Naturschutz https://www.dbu.de/nd-bausteine/landnutzung/

- Förderinitiative Pestizidvermeidung:

- Newsletter DBUaktuell Oktober 2024

- Kick-off der Förderinitiative https://www.youtube.com/watch?v=3TJ4tzRitb0

- Pressemitteilung vom 19. März 2024 zur Veranstaltung DBUgoesBrussel

Aufzeichnung #DBUdigital Online-Salon: Ressourcennutzung und Lebensraumschutz im Klimawandel (15. & 16.12.2020): Wie sichern wir den ausreichenden Schutz von Grundwasserökosystemen? Teil 1 und 2: https://www.youtube.com/watch?v=L-_64luYgPU und https://www.youtube.com/watch?v=NemMRcrzmZY

Quellenangabe

*1 Wan, NF., Fu, L., Dainese, M. et al. Pesticides have negative effects on non-target organisms. Nat Commun 16, 1360 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-56732-x