DBU aktuell – Nr.11 November 2007

Medien & Infos

Der Deutsche Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) ist Ende Oktober in Aachen zum 15. Mal vergeben worden.

Den mit 500.000 Euro höchstdotierten Umweltpreis Europas teilen sich der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber, der Gründer der Schwalmstädter Firma Konvekta, Carl H. Schmitt, gemeinsam mit seinem langjährigen Entwicklungsleiter und heutigen Direktor des Instituts für Thermodynamik der Technischen Universität (TU) Braunschweig, Prof. Dr.-Ing. Jürgen Köhler, sowie die langjährige Oberbürgermeisterin Heidelbergs, Beate Weber.

Bundespräsident Horst Köhler, der den Preis wie in den Vorjahren persönlich überreichen wollte, aufgrund technischer Probleme der Flugbereitschaft aber kurzfristig nicht nach Aachen kommen konnte, sagte in einer aus Anlass der Preisverleihung verbreiteten Stellungnahme, es gehe darum zu verhindern, dass der Klimawandel Millionen von Menschen Nahrungsgrundlage und Heimat nehme. Die Träger des Deutschen Umweltpreises machten mit ganz konkreten Beispielen Mut, auf die Frage nach Lösungen der Klimaproblematik zukunftsfähige Antworten zu finden.

©

Zu den Preisträgern Köhler/Schmitt führte Faulstich aus, ihrer Pioniertat sei es zu verdanken, dass es heute eine umweltverträgliche Alternative zu stärker klimaschädigenden Kältemitteln in Fahrzeug-Klimaanlagen gebe. Sie erhielten den Deutschen Umweltpreis für ihre langjährige beharrliche Innovationsarbeit in der Kälte- und Klimatechnik. Sie hätten gezeigt, dass eine intensive Zusammenarbeit zwischen Mittelstand und Forschung letztlich zum Erfolg führe.

Umweltpreisträger Schellnhuber unterstrich in seinem Statement, die Situation sei tatsächlich dramatisch und alles andere als ein Luxusproblem. Notwendig sei es in der Zukunft angesichts endlicher Energien wie Gas, Öl und Kohle, Energiesysteme neu zu erfinden und vor allem auf erneuerbare Energien zu setzen.

Zur Preisträgerin Weber sagte Prof. Dr. Klaus Töpfer, ehemaliger Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), ebenfalls in einer Videobotschaft, nachhaltige Entwicklung der Welt könne nur erreicht werden, wenn sie auf kommunaler Ebene umgesetzt werde. Eine der Ersten, die das gemacht habe, sei Beate Weber in Heidelberg gewesen. Sie erhalte den Deutschen Umweltpreis für ihre Pioniertätigkeit im kommunalen Umweltschutz, für die Tatsache, dass sie ihre Arbeit auf kommunaler Ebene über die Grenzen Deutschland hinaus vertreten und glaubwürdig umgesetzt habe.

Nicht durch Verordnungen, sondern durch gemeinsames Handeln habe es Heidelberg geschafft, die Unternehmen der Stadt in die Umwelt- und Klimaschutz-Aktivitäten einzubeziehen und als verlässliche Partner für die Zukunft zu gewinnen, so Beate Weber. Mit Blick auf den Klimaschutz sagte sie: »Es ist notwendig zu handeln, man kann es aber auch.«

©

Anlagen wie Deponien und Kläranlagen werden mit Dichtungskontrollsystemen (DKS) ausgestattet, um Leckagen und damit den Austritt von Schadstoffen rechtzeitig zu erkennen. Die Firma PROGEO Monitoring GmbH (Großbeeren/Brandenburg) hat in Zusammenarbeit mit der Universität Potsdam ein neuartiges DKS mit der Bezeichung »geologger® CLE« entwickelt und erfolgreich getestet. Das Verfahren ist mittlerweile in Deutschland sowie in mehreren europäischen Ländern patentiert. Es bedient sich des selben elektroresistiven Messprinzips, das auch bei bisher üblichen kabelgebundenen DKS zur Anwendung kommt. Die Kunststoffdichtungsbahnen sind elektrisch nichtleitend, befinden sich aber in meist feuchten, folglich elektrisch leitfähigen Schichten eingebettet. Wird auf diese leitfähigen Schichten oberhalb und unterhalb der Abdichtung eine elektrische Spannung aufgebracht, so kann ein Messstrom dort fließen, wo undichte Leckagestellen in der Abdichtung vorhanden sind. Im Bereich dieser Leckagestellen entsteht dann eine typische Potenzialverteilung, die mittels einer Anordnung von Messelektroden unterhalb der Abdichtung erfasst, als Leckage bewertet und mit hoher Genauigkeit geortet wird.

Dieses physikalische Wirkungsprinzip an sich ist bekannt und wird schon seit mehr als 15 Jahren bei vielen Deponien genutzt, wobei bisher allerdings immer umfangreiche Kabelsysteme installiert werden mussten, um die Potenzialverteilungen zu erfassen. Hier setzt die innovative Weiterentwicklung des neuen Systems an: Anstelle eines kabelgebundenen Sensorsystems werden elektrisch leitfähige Kunststoffschläuche, so genannte CLE-Schlauchelektroden, unterhalb der Abdichtung verlegt, die vollständig maschinell aus einem langzeitbeständigen leitfähigen Polyethylen hergestellt werden. Zur Durchführung der Dichtungskontrollmessung wird eine maschinell bewegbare Messsonde in die CLE-Schlauchelektroden eingeführt und dabei mit einer computergesteuerten Mess- und Auswerteeinheit unter gleichzeitiger Messung der Wegstrecke das elektrische Potenzial entlang der Schlauchwandung gemessen. Mit der von PROGEO entwickelten Sondentechnik können so Schlauchlängen bis zu mehreren hundert Metern sicher abgetastet werden. Durch die prinzipiell beliebig kleinen Messintervalle, die mit der verschiebbaren Sonde möglich sind, kann dabei die Ansprechempfindlichkeit und die Ortungsgenauigkeit gegenüber kabelgebundenen Systemen mit ihrem fest vorgegebenen Messabstand noch deutlich gesteigert werden. Nach der Messung werden alle metallischen Leiter wieder aus der Schlauchelektrode entfernt, so dass das System, anders als kabelgebundene Systeme, keinerlei Gefährdungen durch Blitzeinwirkungen ausgesetzt ist - ein wichtiges Argument für die erforderliche Langzeitfunktion solcher Systeme.

www.progeo.com

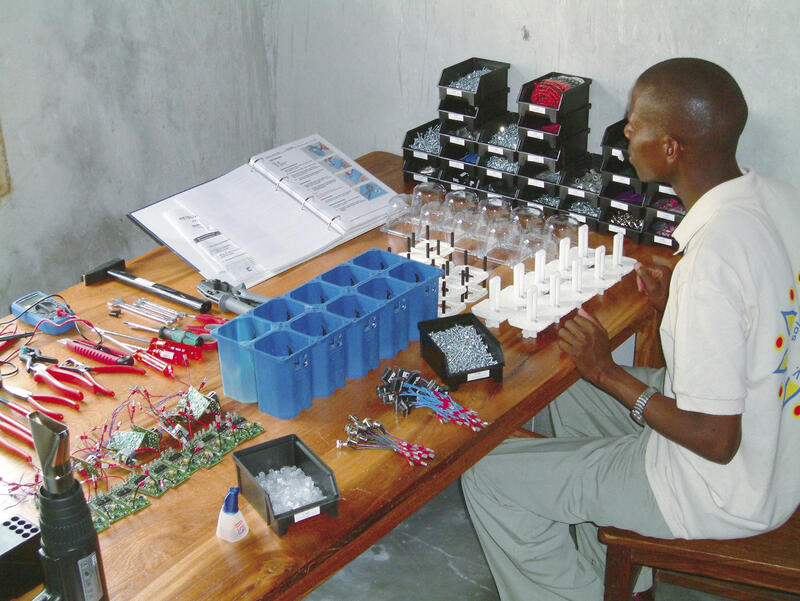

©

Kohlenstoffdioxid und andere gesundheitsschädigende Stoffe werden nicht mehr freigesetzt. Die Anschaffungskosten der Bausätze sind mit 74 Euro zwar relativ hoch, es fallen jedoch keine Brennstoffkosten mehr an. Der Verein solarprojekt-freilassing e. V. versendet Bausätze und Werkzeuge für die Montage der Solarlampe in Entwicklungsländer und hat in Tansania und Mali Werkstätten für Solartechnik eingerichtet. Da die Solarlampe bei den Nutzern hohe Akzeptanz gefunden hat, besteht große Nachfrage. Der Preis der Lampe ist für Menschen in Entwicklungsländern jedoch kaum finanzierbar. Daher wurde ein kostengünstiges Mietsystem entwickelt, das ebenfalls gut angenommen wird und zusätzlich für die Werkstätten eine wirtschaftliche Grundlage bietet.

www.solarprojekt-freilassing.de

©

Optimale Beleuchtung rückt Gemälde und Objekte ins rechte »Licht«. Kein Wunder also, dass die Beleuchtung von Ausstellungsräumen rund 80 % am Stromverbrauch von Museen ausmacht. Dass es auch sparsamer geht, will die Daum Unternehmensberatung (Oldenburg) mit ihrem Projekt »Optilight - Lichtmanagement in Museen und kulturellen Einrichtungen« unter Beweis stellen.

In Kooperation mit verschiedenen Oldenburger Museen sowie dem

Museumsverband für Niedersachen und Bremen e. V. strebt sie mit ihrem Umweltkommunikationskonzept Einsparungen von rund 50 % an.

Zunächst wird in den beteiligten Institutionen der Ist-Zustand erhoben, um daran anschließend geeignete Optimierungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Die sich anschließende Umsetzungsphase wird von intensiven Untersuchungen begleitet, die auf kontinuierliche Verbesserungen am Konzept abzielen. Neben den Entscheidungsträgern in den Museumsverwaltungen bezieht das Umweltvorhaben die Mitarbeiter und Besucher der Museen ein und wendet sich gleichermaßen an Fachleute auf lokaler wie überregionaler Ebene.

Durch entsprechende Hinweise in den Museen soll der Energiespargedanke beispielsweise auch bei der »langen Nacht der Museen« Verbreitung finden.

www.projekt-optilight.de

©

©

Die Firma H&S Anlagentechnik GmbH (Sulingen) hat ein neues chemisches Recyclingverfahren für Abfälle aus Polyurethan(PUR)-Blockweichschaum entwickelt und im kleintechnischen Maßstab erprobt. Es weist im Vergleich zur Herstellung von PUR aus Neuware erhebliche Umweltvorteile auf, da es

- 99 % weniger Wasser sowie

- 74 % weniger Energie benötigt und

- 63 % weniger CO2 sowie

- 50 % weniger Abfall verursacht.

Kurze Reaktionszeiten, relativ niedrige Prozesstemperaturen und hohe Ausbeuten führen neben deutlichen Umwelt- auch zu Kostenentlastungen. Überzeugende Argumente, um das Verfahren zum Patent anzumelden. Insgesamt konnte die Firma drei Verfahrensvarianten zum chemischen Recycling von PUR-Weichschaumabfällen durch umfangreiche Rezepturentwicklungen so optimieren, dass die Produkte in geschlossenen Kreisläufen zu PUR-Schaumstoffen weiterverarbeitet werden können. Die hierzu entwickelte Verfahrenstechnik nutzt auch in der Dosierphase geschlossene Rührbehälter und vermeidet damit Emissionen.

www.hs-anlagentechnik.de

Die MEKU Metallverarbeitungs GmbH & Co. KG (Dauchingen) hat in Kooperation mit dem Oel-Wärme-Institut Aachen (OWI) vor diesem Hintergrund im Rahmen eines Forschungsvorhabens verschiedene Lösungskonzepte untersucht. Für die Neukonstruktion von Ölbrennern im Leistungsbereich von 14 bis 25 kW wurde eine Mischeinrichtung entwickelt, die für eine spezielle Verdrallung der zugeführten Verbrennungsluft sorgt. Damit ließ sich das Korrosionsrisiko deutlich verringern. Da die Luftzufuhr bei Brennern höherer Leistung (> 25 kW) bei gleicher Brennerbaugröße zweistufig erfolgen muss, fiel die positive Wirkung der Verdrallung auf die Korrosionsminderung hier weniger zufriedenstellend aus. Auch die für die Umrüstung von Ölbrennern gewählte Option der Voroxidation der Flammrohre führte nicht zum gewünschten Ergebnis. Das Unternehmen sieht hier weiteren Forschungsbedarf.

www.meku.de

©

20.000ster Besucher

Als 20.000ster Besucher der Ausstellung »Inspiration Natur - Patentwerkstatt Bionik« nahm Lars Swoboda, Schüler des Ernst-Moritz-Arndt Gymnasiums aus Osnabrück, als Präsent ein Buch über Bionik und einen Salzstreuer von DBU-Generalsekretär Dr.-Ing. E. h. Fritz Brickwedde in Empfang. Brickwedde erinnerte daran, dass der Salzstreuer das erste bionische Patent in Deutschland gewesen und nach dem Vorbild der Mohnblume entwickelt worden sei. Die Ausstellung von DBU und Bionik-Kompetenz-Netz BIOKON ist noch bis Ende April im ZUK der DBU zu sehen.

©

Erfolgreicher Biotechnica-Auftritt

Mehr als 860 Aussteller aus 32 Nationen boten den rund 13.000 Besuchern der Biotechnica Anfang Oktober in Hannover einen umfassenden Überblick über die europäische Biotechnologie-Branche. Unterstützt von sechs Mitausstellern präsentierte die DBU biotechnologische Innovationen für den Umweltschutz. Neben zahlreichem Fachpublikum besuchten Niedersachsens Finanzminister Hartmut Möllring, der niedersächsische Wirtschaftsminister Walter Hirche (rechts) sowie der Staatssekretär im niedersächsischen Agrarministerium, Friedrich-Otto Ripke, den DBU-Messestand und waren beeindruckt von den Förderprojekten. Links: Projektleiter Dr. Rainer Erb, Zentrum für Umweltkommunikation der DBU.

©

Im Januar 2008 beginnt eine 18-monatige Ausbildung für außerschulische pädagogische Fachkräfte im Bereich »Bildung für nachhaltige Entwicklung an Ganztagsschulen«. Die Multiplikatorenausbildung ist berufsbegleitend konzipiert und in zehn Module gegliedert (Präsenzveranstaltungen, ergänzt durch E-Learning). Die Auftaktveranstaltung findet vom 16. bis 18. Januar 2008 in der Evangelischen Akademie Loccum (Weserland) statt. Die Ausbildung wird vom Arbeitsbereich Erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung der Freien Universität Berlin unter Leitung von Prof. Dr. Gerhard de Haan koordiniert.

Über Teilnahmebedingungen, Kosten, Anmeldefrist und weitere Termine informiert die Internetseite: www.bne-ganztagsschule.de

©

Sommeruniversität: Audiovisuelle Kommunikation Erneuerbarer Energien

Die Internationale Sommeruniversität 2007/2008 »Audiovisuelle Kommunikation Erneuerbarer Energien und Energieeffizienz« Chile-Deutschland zielt auf die Vermittlung audiovisueller Gestaltungskompetenz zur professionellen Kommunikation von Themen nachhaltiger Entwicklung. Die Teilnehmer lernen, Medienprodukte wie Kurzfilme, Werbe- und Radiospots, Web 2.0-Formate und Kommunikationskampagnen zu entwickeln - von der Konzeption bis zur Produktion. Die Sommeruniversität besteht aus einer Präsenzphase (Januar 2008 in Chile) und online-gestützten Selbststudienphasen (Dezember 2007 und Februar-April 2008).

Programm und Anmeldung unter:

www.uinternacional.org

www.kmgne.de

©

Vor kurzem sind zwei neue Sammelmappen mit Flyern zu Themen der »Beruflichen« sowie der »Schulischen Umweltbildung« erschienen. Die Mappe zur »Beruflichen Umweltbildung« enthält zehn Info-Faltblätter zu DBU-Projekten wie »Ecokurs qualifiziert Architekten« oder der »Good-Practice-Agentur Nachhaltigkeit in Beruf und Arbeit«. Die elf Flyer der Sammelmappe „Schulische Umweltbildung“ umfassen Projekte wie »Schülerfirmen«, »In der Grundschule die Welt entdecken« oder Infos zu »Graslöwen-Klassenfahrten«. Beide Sammelmappen sind kostenlos bei der DBU erhältlich (siehe Impressum).

©

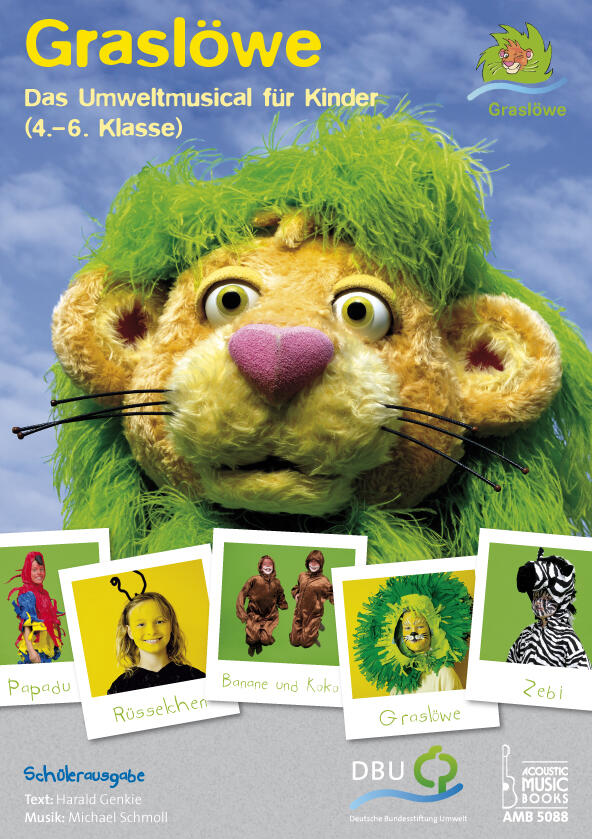

Der Graslöwe – bekannt durch Graslöwen TV im Kinderkanal von ARD und ZDF

(KI.KA), durch Graslöwen Radio oder den Graslöwen Club – ist jetzt auch die Hauptfigur eines neuen Umwelt-Musicals. Er ist der Umweltbotschafter für Kinder der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und erlebt mit seiner Freundin, der Biene Rüsselchen ein spannendes musikalisches Umwelt-Abenteuer. Das pädagogische Begleitmaterial zeigt Lehrern und Schülern gezielt und umfassend, wie sie in ihrer Schule das Graslöwen-Musical zur Aufführung bringen können. Eine Begleit-CD hilft, die Lieder einzustudieren und die Playback-Version mit modernen Studiosounds ersetzt ggf. das Schulorchester. So sind auch schon Grundschüler mit einfachen Mitteln in der Lage, ein eindrucksvolles Musiktheater auf die Bühne zu bringen.

Mehr Infos zu Bezug und Preisen des Graslöwen-Musical-Materials unter

www.acoustic-music.de und zum Graslöwen unter www.grasloewe.de.

©

Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU; An der Bornau 2, 49090 Osnabrück

Tel. 0541|9633-0, Fax 0541|9633-190, www.dbu.de

Redaktion:

Stefan Rümmele, Zentrum für Umweltkommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gGmbH ZUK, An der Bornau 2, 49090 Osnabrück, Tel. 0541|9633-962, Fax 0541|9633-990, zuk-info@dbu.de

Verantwortlich:

Dr. Markus Große Ophoff (ZUK)

Erscheinungsweise:

monatlich (Doppelausgabe: Juli/August)

Adresse für Bestellungen und Adressänderungen ist die Redaktionsanschrift, kostenlose Abgabe

Gestaltung (Print):

Birgit Majewski (ZUK)

Satz:

ZUK

Druck:

Steinbacher Druck GmbH, Osnabrück