Trockene Böden heizen Erde auf

- Umfangreiches Text-, Bild-, Film- und Audiomaterial über den Deutschen Umweltpreis 2025 zum Download in einem kompakten Media-Kit: https://www.dbu.de/service/downloads/media-kit-deutscher-umweltpreis/

Von Kerstin Heemann

Osnabrück/Zürich. Den Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) erhält in diesem Jahr die Klimaforscherin Sonia Isabelle Seneviratne, Professorin an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich). Sie teilt sich die Auszeichnung in Höhe von insgesamt 500.000 Euro mit dem Geschäftsführungsduo Lars Baumgürtel und Dr.-Ing. Birgitt Bendiek vom Stahlverzinkungs-Unternehmen ZINQ aus Gelsenkirchen. Welche entscheidende Rolle Boden, Pflanzen und Verdunstung im Erdklimasystem und für Treibhausgase wie Kohlendioxid (CO2) spielen, zeigt die Klimaforscherin bei einem Besuch in der Schweiz.

Von der ETH Zürich bis zur Feldstation Rietholzbach sind es rund eine Stunde Fahrt mit dem institutseigenen Elektro-Auto. Ebenso wie in der Stadt brennt auch im idyllischen Voralpenland die Sonne vom Himmel. Unsere Fahrerin Stefanie Börsig zählt als Doktorandin zur 2007 gegründeten hoch renommierten „Land-Klima-Dynamik“-Gruppe, die Wechselwirkungen und Rückkopplungen zwischen Boden, Pflanzen und Atmosphäre untersucht. Im gleichen Jahr erhielt Seneviratne die Verantwortung für die Feldstation. Mit mehr als 370 veröffentlichten Arbeiten gilt ihre Gruppe als internationaler Knotenpunkt des Wissens. Die vielzitierten Studien der Professorin zum menschenverursachten Klimawandel haben Pioniercharakter und ihre Expertise ist weltweit gefragt, was sich in mehreren Berichten des Weltklimarats IPCC niederschlägt. Kurz: brillant und bodenständig gleichermaßen. Zudem liegt ihr der Klimaschutz am Herzen. „Wir müssen den CO2-Ausstoß drastisch verringern und wegkommen von Öl, Gas und Kohle“, sagt sie und macht sich stark für eine lebenswerte Zukunft in einem stabilen Klima.

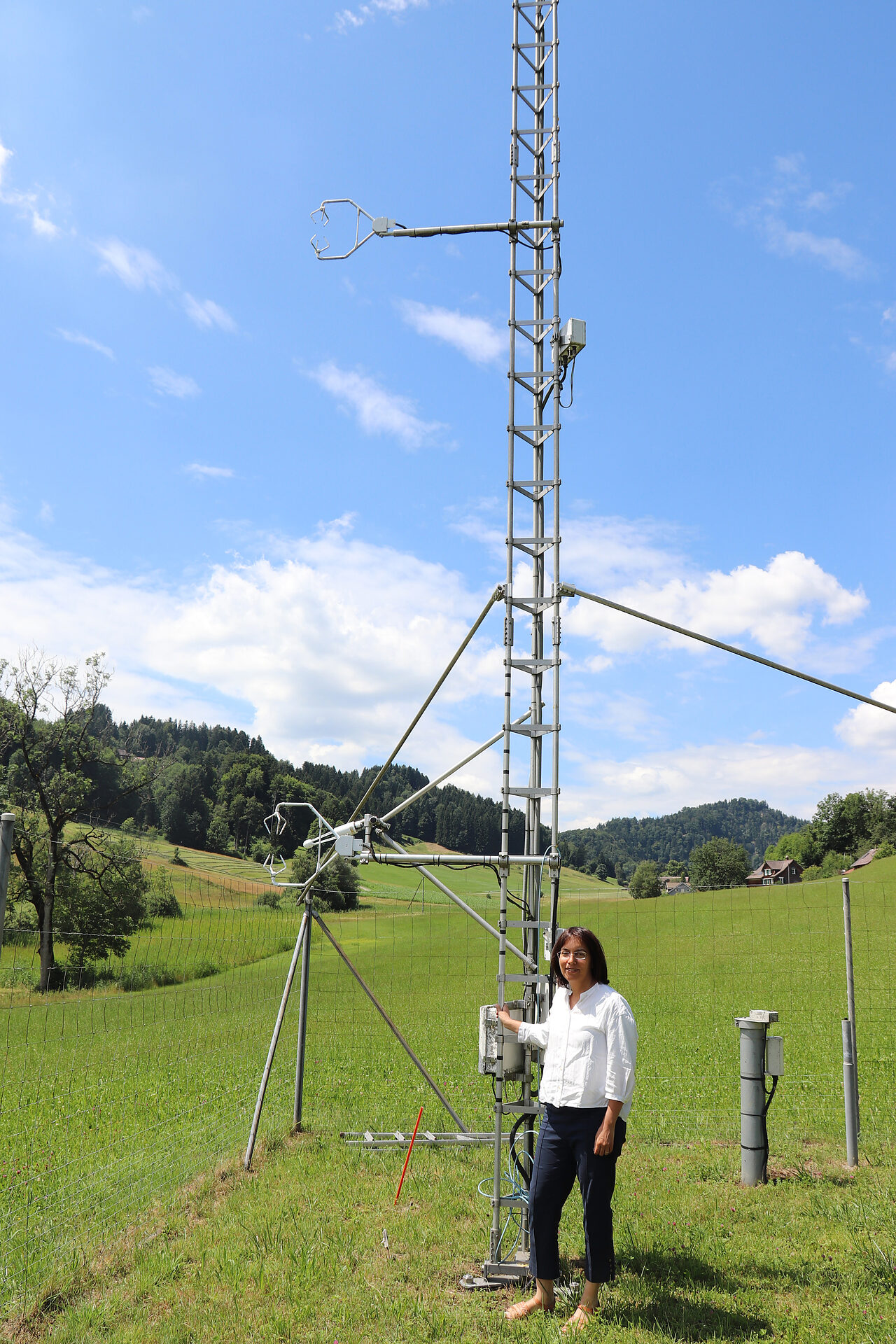

Weltweit längste dauerhafte Messung mit einem Lysimeter

In der umzäunten Feldstation sind verschiedene Messgeräte aufgebaut – im Zentrum ein Lysimeter. Es sieht aus wie ein mit Gras bepflanzter Blumentopf. Über längere und kürzere Zeitperioden misst es den Wasserhaushalt im Einzugsgebiet, um die Grundwasserbildung besser zu verstehen. Seneviratne: „Das ist die wahrscheinlich längste dauerhafte Messung mit einem Lysimeter weltweit.“ Erst kürzlich feierten sie auf den grünen Bergwiesen, zwischen Bachlauf und Wald, 50-jähriges Bestehen – Wissenschaft zusammen mit den Menschen aus der Umgebung. „Der Austausch mit der hier wohnenden Bevölkerung ist uns wichtig“, erzählt die Expertin. Ein Beispiel: „Wird rundum gemäht, bekommen wir Bescheid, damit auch innerhalb der Forschungsstation die Pflanzen geschnitten werden.“ Das sorge für vergleichbare Bedingungen. Seneviratne fand heraus, dass Boden, Pflanzen und Verdunstung erheblichen Anteil am Erdklimasystem haben. „Meine Forschung mache ich mit Klimamodellen und Satellitenbildern“, sagt sie.

Bisher unterschätzt: zwei Drittel der Niederschläge verdunsten

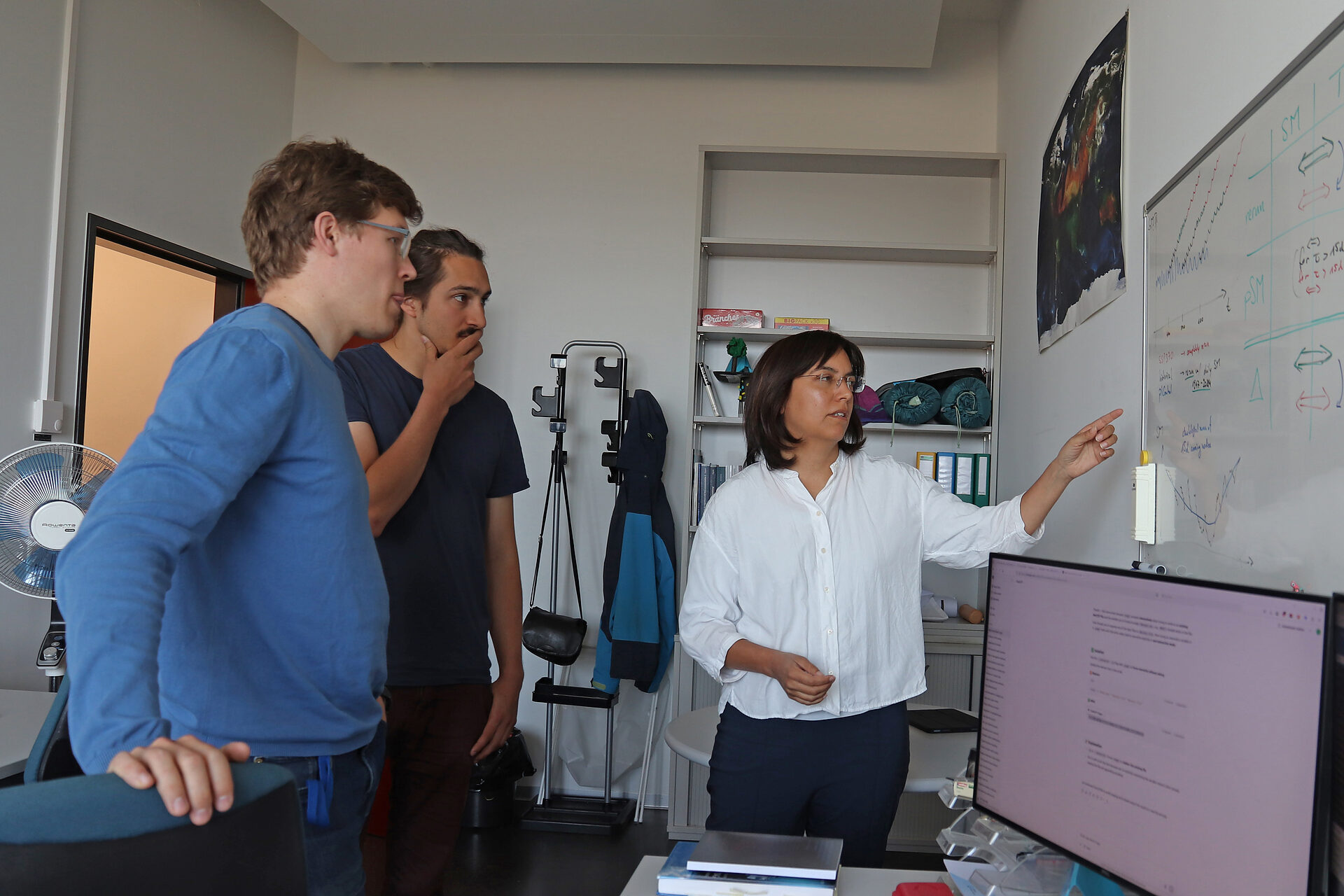

Seneviratnes Büro ist ein hell eingerichteter Raum mit breiter Fensterfront und großartiger Aussicht auf ETH-Hauptgebäude, Zürichsee und Alpen. Statt auf das Panorama konzentriert sich Seneviratne auf den Monitor. Eine Computer-Simulation zeigt eine sich drehende Weltkugel mit den Umrissen der Kontinente. Gerade erscheinen Kalifornien, Alaska, der Nordpol und das Amazonasbecken dunkelrot. „Das bedeutet extreme Trockenheit“, erklärt die Expertin. Entstanden sind die Bilder mithilfe von zwei Satelliten der NASA und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Seneviratne: „Sie messen Fluktuationen vom Wassergehalt auf der Erde aus Änderungen im Schwerkraftfeld.“ Und diese global verfügbaren Daten sind nach ihren Worten besonders wichtig für ihre Forschung. Was bisher unterschätzt wurde: Etwa zwei Drittel der Niederschläge verdunsten. Das kann zu Hitze-Dürre-Extremwetterereignissen führen, zeigen Seneviratnes Arbeiten. „2022 sind etwa 60.000 Menschen an der Hitzewelle in Europa gestorben. Wir müssen uns anpassen“, warnt sie.

Verbesserungspotenzial bei Klimamodellen

Aus Satellitendaten und Messungen von Kohlendioxid erkannte Seneviratnes Forschungsgruppe, „dass es eine klare Rückkopplung gibt zwischen Trockenheit auf Landflächen und Schwankungen von CO2 in der Atmosphäre“. Mehr noch: In den vergangenen Jahren habe diese Wechselwirkung nicht nur zugenommen, sondern werde in Klimamodellen oft noch unterschätzt. Seneviratne: „Besonders im Zusammenhang mit der steigenden Erderwärmung ist es aber wichtig, alle Risiken im Blick zu behalten – zum Beispiel das Absterben größerer Waldgebiete.“ Verbesserungspotenzial bei Klimamodellen zur Darstellung der Land-Klima-Dynamik sieht Seneviratne noch in anderer Hinsicht: Diese bilden nach ihren Worten Mortalität von Pflanzen nicht ab. „Ereignisse wie etwa die schwerwiegenden Waldbrände in Australien werden zudem noch unzureichend oder gar nicht dargestellt“, so die Klimaforscherin.

Seneviratne: Das ist wie beim Fieber im menschlichen Körper

Vor allem in Europa werden laut Seneviratne Hitzewellen künftig häufiger auftreten. Das zeigen Projektionen zweier Weltkugeln, die den Einfluss der Bodenfeuchte auf die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter darstellen. „Das ist wie beim Fieber im menschlichen Körper“, sagt die zweifache Mutter. Vor allem ein immer weiter steigender CO2-Gehalt der Atmosphäre befeuert die Erderwärmung – und heizt den Planeten auf. Um die Erderwärmung mit Bezug zum vorindustriellen Zeitalter wie im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 beschlossen auf 1,5 Grad zu begrenzen und das Klima im erträglichen Maße zu stabilisieren, sollten „die CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um die Hälfte reduziert“ werden, so die Forscherin. Zudem seien Klimaanpassungen nötig.

Heißere und längere Trockenphasen

Auf der Feldstation Rietholzbach öffnet derweil Doktorandin Stefanie Börsig eine Luke zum kühlen Keller unter dem Lysimeter. Betonfüße stabilisieren den „Blumentopf“ auf drei Waagen. Aufgezeichnet werden die Gewichtsunterschiede, die vor allem durch Wasserzufuhr wie Regen und Wasserentzug, also Verdunstung, entstehen. Am Laptop zeigt Seneviratne die Kurven im Jahresvergleich: Die diesjährigen Werte erreichen zwar noch nicht ganz die des sehr trockenen Sommers im Jahr 2022. Doch die Messungen beweisen: Auch hier im idyllischen Schweizer Voralpenland und damit in gemäßigter Zone Europas werden heißere und längere Trockenphasen gemessen.