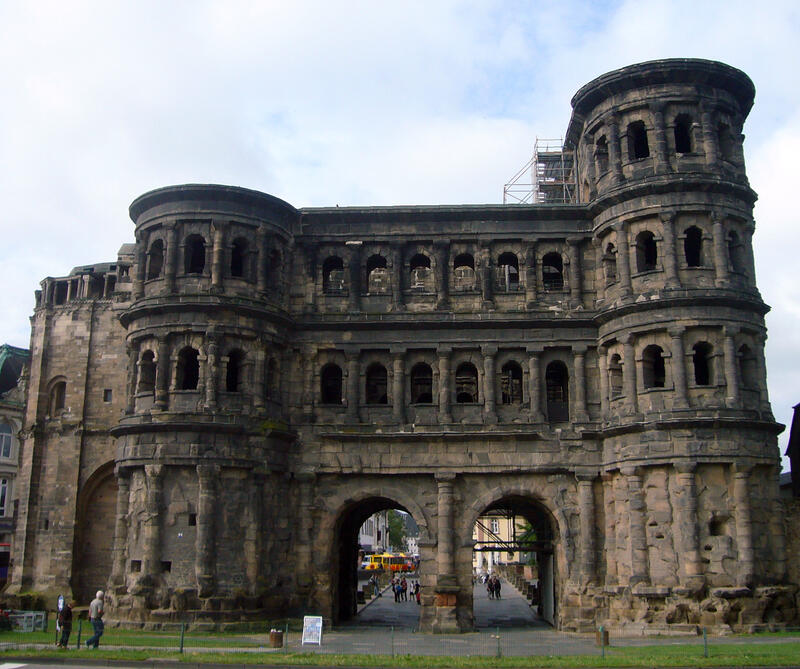

Porta Nigra – Ein bisschen schwarzer Schmutz muss sein

Trier. Beim Reinigen von Gebäudefassaden wird selten Wert darauf gelegt, Schmutz nicht vollständig zu entfernen. Bei der Porta Nigra in Trier ist das anders. Ihr Name – zu Deutsch ‚schwarzes Tor‘ – geht gerade auf die schwarzen Schmutzkrusten zurück, die sich auf ihrer ursprünglich hellen Sandsteinoberfläche durch Umwelteinflüsse gebildet haben. „Mittlerweile hat sich so viel Schmutz an dem römischen Bauwerk abgesetzt, dass der unter den Krusten liegende Sandstein an Teilen beschädigt wurde“, sagte Dr.-Ing. E. h. Fritz Brickwedde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Um ein entsprechendes Konzept für den Erhalt der schwarzen Fassade zu erstellen, müsse zunächst erforscht werden, welche Prozesse für die Zerstörung und welche für den Schutz der Sandsteinoberfläche verantwortlich seien. Die DBU fördert eine modellhafte Analyse der Schmutzkrusten und des Sandsteins mit rund 68.000 Euro.

"Detailliertere Bearbeitung als bei anderen Gebäuden nötig"

In den siebziger Jahren sei die Sandsteinoberfläche der Porta Nigra, die seit 1986 Teil des UNESCO-Welterbes Römische Baudenkmäler, Dom und Liebfrauenkirche in Trier ist, zuletzt restauriert worden, sagte Dr. Paul Bellendorf, DBU-Referatsleiter für Umwelt und Kulturgüter. Inzwischen hätten sich durch Umwelteinflüsse erneut Schäden an der Steinsubstanz entwickelt. Untersuchungen hätten ergeben, dass nur ein Teil der schwarzen Krusten bereichsweise zu Schäden geführt habe. Eine vollständige Abnahme dieser dunklen Schichten verbiete sich jedoch bei der Porta Nigra, da sie sonst ihre namensgebende Eigenschaft verliere. Die Oberfläche bedürfe deshalb einer wesentlich differenzierteren und detaillierteren Bearbeitung, als es bei anderen Gebäuden nötig ist. Bisher würden eindeutige Aussagen über den Schaden durch Schmutzkrusten bezogen auf die Art und den Grad der Verschmutzung und das darunter liegende Steinmaterial fehlen.

Spezielle Ultraschallmesstechnik

„Zunächst werden die verschiedenen Krustentypen eingestuft und festgehalten, welche Schäden sie in welchem Maße verursachen. Aufbauend auf diesen Ergebnissen werden für die unterschiedlichen Schadensprozesse Empfehlungen für das Reinigen und Ausdünnen der Krusten erstellt und anschließend exemplarisch an der Porta Nigra erprobt und bewertet“, so Bellendorf. Ergänzend zu den herkömmlichen Verfahren werde beispielsweise auch eine bisher in der Praxis nicht eingesetzte spezielle Ultraschallmesstechnik erprobt, die Rückschlüsse auf Auflockerungen, Schalenbildungen und Verfestigungen im Tiefenprofil der Steine geben soll.

Nach Abschluss des Projekts: Fachtagung und Publikation

„Die Untersuchungen an dieser national bedeutenden römischen Toranlage haben Modellcharakter für viele ähnlich stark verschmutzte Steinobjekte, nicht nur in Deutschland. Die Ergebnisse können dazu beitragen, dass das Entfernen von Schmutzkrusten in Zukunft differenzierter und damit substanzschonender erfolgt“, sagte Brickwedde. Parallel zu den Untersuchungen werde ein Gespräch mit Experten stattfinden, die ebenfalls bereits Erfahrungen mit Verschmutzungen an hochwertigen Denkmalen besitzen, ergänzte Bellendorf. Dadurch könnten die Erfahrungen, die bereits im Rahmen von anderen, darunter auch vielen von der DBU geförderten Projekten gemacht worden seien, direkt in das Konzept der Restaurierung mit einfließen. Nach Abschluss des Projekts seien eine Fachtagung und eine Publikation vorgesehen. Kooperationspartner des Projekts sind der LBB Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung aus Trier, das Institut für Steinkonservierung aus Mainz und das Institut für Geowissenschaften der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Ansprechpartner für Fragen zum Projekt (AZ 31010): Esther Klinkner, Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland Pfalz, Telefon: 0261/66754123, Telefax: 0261/66754148.

© Institut für Steinkonservierung e. V.